SPECIAL

スペシャル

TVアニメ「ヴィンランド・サガ」SEASON1

放送&世界配信記念

第3回特別鼎談インタビュー

【テーマ:演出】

原作:幸村誠

×

監督:籔⽥ 修平

×

絵コンテ・演出:⼩林敦

TVアニメ「ヴィンランド・サガ」SEASON2が2023年1⽉から放送決定!

さらに、SEASON1放送&世界配信開始を記念して、演出をテーマに原作:幸村誠 × 監督:籔⽥ 修平 × 絵コンテ・演出:⼩林敦による特別⿍談を公開。

今回は、原作者である幸村誠先⽣、籔⽥修平監督そして、14話「暁光」の絵コンテ・演出を担当した⼩林敦さんをお招きしてお話しを伺いました。

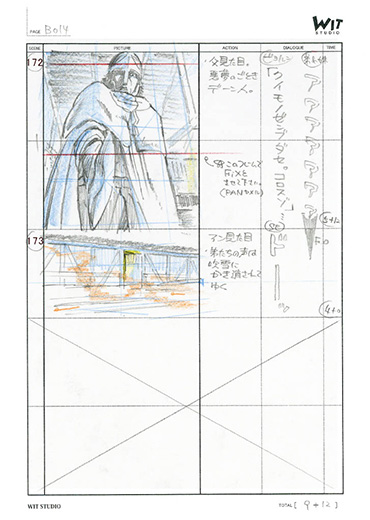

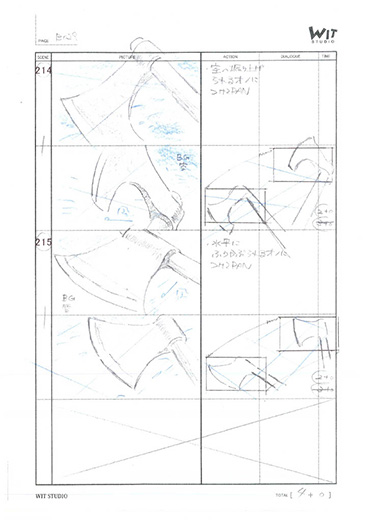

また、14話「暁光」の絵コンテが下記URLにて公開中!!

https://vinlandsaga.jp/special/special_interview/vol3_board_a.html

合わせて是⾮ご覧になってください。

※本記事にはSEASON1の内容のネタバレが一部含まれているので、ご注意下さい。

原作:幸村誠から見るアニメ演出について

――幸村先生はアニメ第14 話「暁光」をご覧になってどんな感想をお持ちになりましたか?

- 幸村

- 「これは伝説の話数になるぞ!」と思っていました。それに先立つ第5話を小林敦さんが絵コンテを担当されていて、その出来がすばらしかったのでお名前を覚えていたんです。それで14 話の絵コンテの表紙を見た時点で絵コンテ・演出担当としてお名前が載っていて、「ああ、籔田監督はここぞという話数を小林さんに任せているんだな」と分かり、オンエアまでとても期待していました。

――どんなところに期待を感じられたのでしょうか?

- 幸村

- 僕が原作で描いたプロットをほぼ、そのまま使っていただいているという意味で、全体的にすばらしかったですね。なかでもやはり、アンという女の子の心理の動きです。脚本の瀬古(浩司)さん、小林さん、籔田さんたちが、原作を一度よく食べて体に取り込んで、その上でアウトプットをして下さった痕跡が感じられて、僕の作品というよりも良い意味でアニメスタッフの皆さんのものになった感覚を覚えました。

- 籔田

- それは僕も同じ感覚でしたね。小林さんはまず、レシピを渡してこの通り作ってくださいとお願いすると、一度その通りに作って自分で食べて、調整して完全に自分のものにするんです。ただそこにはきちんと原作へのリスペクトがありつつ、小林さんのものとしてより洗練した形のフィルムとして具現化されている。監督として各話の絵コンテをチェックするわけですが、小林さんの絵コンテは手を加えるところがほぼないんです。僕が『ヴィンランド・サガ』という作品を描く上で大事にしている姿勢を最も高い精度で表現してくれるのが小林さんで、彼にこの話数をお願いできたことは制作する上での幸運のうちの1つでした。

- ⼩林

- 監督・原作者両サイドから褒められすぎると話に入りづらいですよ(笑)。

――小林さんは原作に対して最初にどんな印象を受けましたか?

- ⼩林

- 最初に、この後TV アニメSEASON2で放送される農場編を描きたいなと思ったんです。悲劇や暴力の世界をずっと描いていった先に、「どうやったら前に進むことができるのか」を、余すことなく描いているんですよ。その場面がとても輝いていて、読んでいて鳥肌が立ちました。だから、この作品で一生懸命仕事をしていれば、いつか農場編のチャンスに巡り会えるだろうと頑張りました。

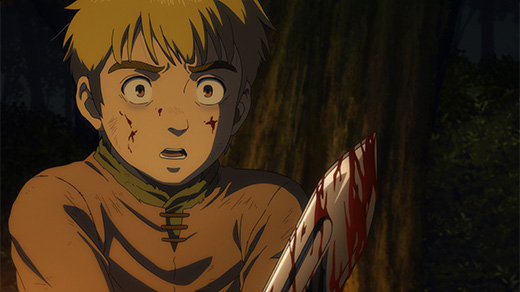

――先ほどの幸村先生のお話にもありましたが、小林さんが最初に担当されたのは第5話「戦鬼の子」で、最初からアニメオリジナルのパートを含む内容でした。どんなことを意識されましたか?

- ⼩林

- 最初に原作を読んだときは冒険活劇的な印象が強かったのですが、改めて絵コンテを描こうとする意識で読み直したときに、この物語は少年兵の話なんだと思いました。それで参考として映画『僕の村は戦場だった』(A.タルコフスキー監督:1962年公開)を観てみたのですが、この映画に出てくる大人たちは思いの外、優しかったんです。でも『ヴィンランド・サガ』の大人たちって全然優しくないですよね? だから、これは改めて1から考え直さなくてはいけないなと感じました。

- 籔田

- そうでしたね。大人たちがどういう距離感で、どういうふうにトルフィンと接するかという話は制作するにあたって結構話し合いましたね。

- 幸村

- この咀嚼力ですよ! 僕がさっき言った「一度よく食べて体に取り込んで」というのは。同じプロットなのに全然違うという不思議な状態になる。面白いことがあるもんだと思いながらコンテを読んでいました。

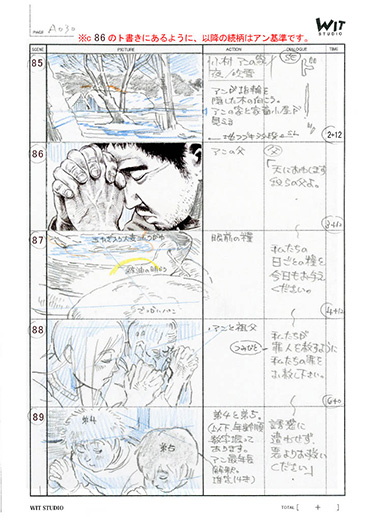

14話「暁光」

――アニメ第14話「暁光」は原作第27〜28話(コミックス第4巻所収)をもとにしていますが、幸村先生は描かれた当時のことで何か覚えていることはありますか?

- 幸村

- もう15年以上前のことですが、よく覚えています。ネーム(下書きの前段階)を担当編集に送ったときに、「僕、もしかしたら天才じゃないですかね!?」と伝えたんです(笑)。そうしたら最初は怪訝な表情をされたのですが、一読してこう言われました。「君とは長い付きあいだが、僕も初めてそう思った」と。「初めて」がちょっとひっかかりましたが(笑)。

- 籔田

- 僕からも伺っていいですか? 先生があのエピソードをシリーズの中で描こうと思った理由は何でしょうか?

- 幸村

- あの場面に至るまで、剣や斧でのバトルは描いていましたが、それとも違う「暴力」の描写がまだ足りていないと感じていたんです。僕の考える「暴力」とは、「対話が不能で人権を侵害する、あまりにも理不尽な所業のこと」という定義です。作中でヴァイキングたちは有無を言わさず家庭を破壊する行いをしています。彼らを描く上では「暴力」の描写が不可欠だと考えていたときに、アシェラッド兵団がどこかに潜伏するという話の流れになり、そこにこの「暴力」の描写をもってきたというわけです。

- 籔田

- 確かに普通に戦争と言った場合は、互いが戦いを望んでいるもの同士の描写ですから、平和な家庭を一方的に破壊する行いはそれとは意味が異なりますね。

- 幸村

- そうなんです。さっきまでみんなで美味しくご飯を食べてた家庭が大男たちに惨殺されたら、誰だって「こんなことってあるかよ!」と神を呪いますよ。僕はそれをこの作品のどこかで描かねばならないと思っていて、それがあの場面だったんです。

- 籔田

- そことアンの信仰心を結びつけたことが、また別の解釈を与えていると思うんです。単にアシェラッドたちの「暴力」を描くことだけで終えずに、そこでアンの信仰心の要素が不可欠だと思った閃きはどこからきたのでしょう?

- 幸村

- アシェラッドたちの「暴力」を描く上で、キリスト教の世界観は、やっぱり外せなかったんです。農村で平和に暮らしている敬虔なキリスト教徒が、アシェラッドたちをどのように受け止めるか。畏れを知らぬ者に対してどこか魅力的に感じてしまうことってあると思うんです。あの世界で言えば、キリスト教徒として天国に行きたくて日々精進してるのに、そんなコモンセンスを破壊するアシェラッドたちを目の当たりにし、アンは罪深さがありつつも、残念ながらそこに魅力を感じてしまったんです。それもまた「暴力」に対するひとつの正直な感想であろうと考えて、あの作りにしたんです。

- 籔田

- ということは、幸村先生の中にもどこかアシェラッドにそういう魅力を感じてらっしゃった部分があった?

- 幸村

- はい。これは否定できない事実です。そして、それもやはりまた描かねばならないと思いました。

14話で振るわれる暴力

- ⼩林

- 僕からも「暴力」について幸村先生に伺いたいのですが。最近の世界を騒がせている暴力には、個人の振るう暴力と、集団の振るう暴力の2種類があると僕は思うのですが、先生はこの2つを同じものとして捉えられているのか、それとも別のものなのでしょうか?

- 幸村

- 分けて考えたことはありませんでしたね。ただ、集団の暴力といっても戦場において殺しをしたくないと思っている人は少なくないと思います。実際、射撃命中率は訓練よりもずっと下がるそうなんです。その中には殺しをしたくないから弾を地面に撃ち尽くしてしまう人もいると聞きます。そんな風に、集団的な暴力の現場にいながらも、怒りや暴力の気持ちがない人もいる。一方で個人的な暴力の場ではその人の動機と行動が一致しています。

- ⼩林

- 第14話のアシェラッドたちの行動は、生存のための動機で、感情を伴わない集団的な暴力なんですよね。身を潜める際に邪魔だから片付けておきましょうというぐらいの、非常に体温の低い暴力です。先ほどの「物語上の“暴力”が足りない」というのはこういったタイプの暴力が足りなかったという話に繋がるのでしょうか?

- 幸村

- そのとおりです。感情的に戦う戦士同士の描写をそれまでのお話の中で積み重ねてきました。暴力らしい暴力は、むしろこちらの農村の人たちに振るった行いのほうだと思います。最初の構想では、アシェラッドがあんなことをするとは考えていなかったんです。ただ、あのあたりまで物語を描いていくと、アシェラッドはもっと悪党であるはずだと思えてきて、そこに入れたというわけです。このエピソードがあるとないとでは彼の人物描写に大きな違いがあると思います。

アンの心理描写

- ⼩林

- ああいった熱の通っていない暴力それだけを描いたとしても、おそらく読者は受け取りきれないと思うんです。そこでアンがドキドキしているという、僕らもびっくりするような感想を彼女は最終的に述べる。この話数には神父のヴィリバルドも登場するわけですが、彼とアンのテーマ上の接点とは、「神に対する問い」にあります。ヴィリバルドは最初からそれを抱えています。そしてアンは無邪気にそれを感じながらも、最終的には月に向かってプロテストするわけです。ここを、早すぎた実存主義の物語として描いていったら面白いなと考えました。

- 幸村

- 神なんてありはしないと。

- ⼩林

- 「神が遠景に遠のいた世界で、私はどうやって前に進むのか」というのはS.キェルケゴール(デンマークの哲学者:1813~1855)から始まる実存主義の考え方ですが、彼らより800 年以上前の時代にすでに存在しかけていて、キリスト教的世界観の中で自己対話が進んでいったらどんな物語になるのか。そういう形に料理をすれば、なんとか視聴者に食べてもらえるんじゃないかなと考えていました。

- 幸村

- そこまでよく考えて下さっていたんですね。

- ⼩林

- 神の「不在性」を描いたつもりは全くないんですよ。それは現代人的な考えですから。アンがあの場面で問うたのは、神が何をするのかしないのかについての問いであって、ヴィリバルドが問うていることも実はそれなんですよね。

- 籔田

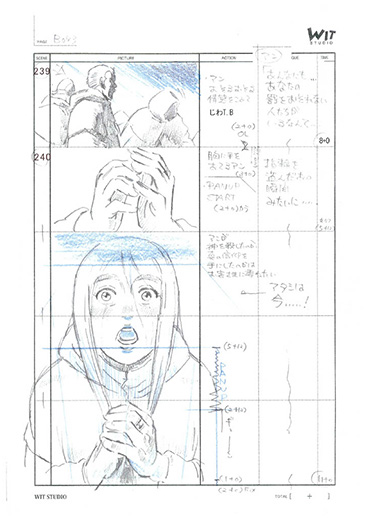

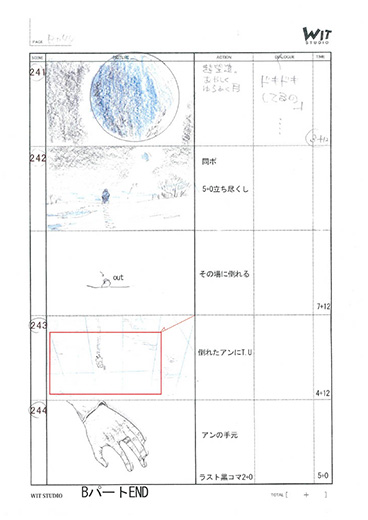

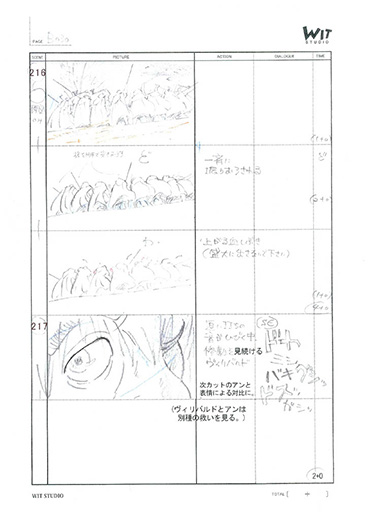

- 実は14話は絵コンテの初稿ではアンの手元を映すカットで終わりだったんです。でも小林さんはその後で朝を足すべきだといって付け加えてきたんです。

- ⼩林

- いや、正確に言うと籔田監督に提出する前から書いていたんです。でも200秒くらいオーバーしていたので泣く泣くカットして一度出してチェックを貰ったときに、もう1チャンスほしいといって、全体的にスリムにして日の昇る描写を入れられるだけの調整をしたというわけです。